ATB ONLUS

ATB ONLUS SVILUPPO LOCALE

SVILUPPO LOCALE SOLIDARIETA' E WELFARE

SOLIDARIETA' E WELFARE NARRAZIONI

NARRAZIONI TERRITORIES

TERRITORIES

ATB Onlus

https://www.trentinobalcani.eu/wp-content/uploads/2020/10/TEO-a-teatro_5.jpeg

384

512

admin

https://www.trentinobalcani.eu/wp-content/uploads/2016/05/cropped-logo-atb-onlus.png

admin2020-11-19 09:50:542020-11-19 09:50:54TEO ARRIVA A TEATRO

https://www.trentinobalcani.eu/wp-content/uploads/2020/10/TEO-a-teatro_5.jpeg

384

512

admin

https://www.trentinobalcani.eu/wp-content/uploads/2016/05/cropped-logo-atb-onlus.png

admin2020-11-19 09:50:542020-11-19 09:50:54TEO ARRIVA A TEATRO https://www.trentinobalcani.eu/wp-content/uploads/2020/10/2020_09_26-RACE4THECURE_19.jpg

1296

1944

admin

https://www.trentinobalcani.eu/wp-content/uploads/2016/05/cropped-logo-atb-onlus.png

admin2020-10-20 13:23:552020-10-21 14:36:23LE INIZIATIVE DELLA LKLT PER IL MESE ROSA

https://www.trentinobalcani.eu/wp-content/uploads/2020/10/2020_09_26-RACE4THECURE_19.jpg

1296

1944

admin

https://www.trentinobalcani.eu/wp-content/uploads/2016/05/cropped-logo-atb-onlus.png

admin2020-10-20 13:23:552020-10-21 14:36:23LE INIZIATIVE DELLA LKLT PER IL MESE ROSA https://www.trentinobalcani.eu/wp-content/uploads/2020/10/20201010_115001-scaled.jpg

1920

2560

admin

https://www.trentinobalcani.eu/wp-content/uploads/2016/05/cropped-logo-atb-onlus.png

admin2020-10-12 16:04:132020-10-20 08:12:33GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE MENTALE: LUNA IN PIAZZA

https://www.trentinobalcani.eu/wp-content/uploads/2020/10/20201010_115001-scaled.jpg

1920

2560

admin

https://www.trentinobalcani.eu/wp-content/uploads/2016/05/cropped-logo-atb-onlus.png

admin2020-10-12 16:04:132020-10-20 08:12:33GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE MENTALE: LUNA IN PIAZZA

In evidenza

Collaborazioni

Sviluppo locale

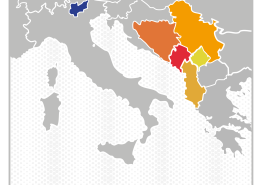

Il principale obiettivo legato all'ambito dello sviluppo locale è quello di promuovere uno sviluppo equo e sostenibile dei territori coinvolti nelle relazioni di comunità che il Trentino da oltre 15 anni intesse con Kosovo e Serbia, con particolare attenzione al mondo dei giovani e all'empowerment giovanile.

Il forte impatto della realtà regionale balcanica e le importanti relazioni e interconnessioni tra i paesi dell'area, incentivano e inducono all'allargamento della relazione anche ad altri paesi, principalmente Montenegro e Albania. L'azione intrapresa mira allo sviluppo dell'approccio centrato sulla cooperazione comunitaria e di solidarietà internazionale in partenariati territoriali, allineandosi alla legge nazionale 125/2014 sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.

Nello specifico le attività dell'area Sviluppo locale e empowerment giovanile si concentrano su tre ambiti:

1. cooperazione economica tra Trentino e i territori balcanici (South Eastern Europe SEE)

2. empowerment giovanile cittadinanza attiva, ecoturismo, biodiversità e sviluppo di comunità.

Notizie

Progetti

Solidarietà e welfare

Le iniziative promosse all'interno dell'Area welfare e solidarietà si propongono di contribuire al miglioramento del benessere delle popolazioni di Serbia e Kosovo, con focus specifico sui territori di Kragujevac e Pejë/Peć (attraverso percorsi di lobby e advocacy, integrazione socioeconomica delle categorie più marginali della società e promozione di stili di vita sani). I progetti principali sono: l'attivazione di percorsi di promozione di un'esperienza locale di salute mentale in comunità a Kragujevac in linea con il processo di riforma in atto dal 2013, attraverso un intervento integrato su più livelli (istituzioni, utenti, psichiatri e società civile); la promozione di un percorso di prevenzione dei tumori in Kosovo, attraverso un intervento integrato di advocacy, supporto alla creazione di un sistema di sorveglianza epidemiologica e sperimentazione di iniziative di prevenzione primaria; azioni specifiche volte alla crescita dell'inclusione socio-economica delle categorie marginali attraverso lo sviluppo di competenze specifiche e imprenditoriali e la sensibilizzazione sulle opportunità dell'impresa sociale.

Notizie

Progetti

Narrazioni

L'Area Narrazioni intende promuovere la narrazione di esperienze di cittadinanza consapevole, contribuendo così alla costruzione di una cultura includente e di percorsi di educazione globale, in particolare di contribuire al processo di avvicinamento e conoscenza della Nuova Europa, di quei paesi appena entrati nella compagine dell'UE o che vi entreranno nei prossimi anni. La vicinanza tra Italia e questi paesi non è più soltanto geografica e fisica, ma è una vicinanza reale e concreta a partire dalla presenza di immigrati provenienti da quelle regioni così come dalle innumerevoli connessioni di tipo economico, culturale e politico che si stanno creando. Purtroppo a questa vicinanza corrisponde una distanza reale fatta di scarsa conoscenza dei paesi e dei nuovi cittadini che provengono da quelle regioni, ma che sono a tutti gli effetti nostri concittadini. Le iniziative promosse hanno quindi l'obiettivo di contribuire alla costruzione di percorsi di educazione globale, fornendo spunti e opportunità di incontro, scambio, formazione legate alla storia e attualità balcaniche e alle iniziative promosse dal Trentino.

Notizie

Progetti

Territories

https://www.trentinobalcani.eu/wp-content/uploads/2020/03/AnnualReportldcss.jpg

287

413

admin

https://www.trentinobalcani.eu/wp-content/uploads/2016/05/cropped-logo-atb-onlus.png

admin2020-03-24 07:16:532020-03-24 07:21:30ACTIVITY REPORT 2019 – LDACSS

https://www.trentinobalcani.eu/wp-content/uploads/2020/03/AnnualReportldcss.jpg

287

413

admin

https://www.trentinobalcani.eu/wp-content/uploads/2016/05/cropped-logo-atb-onlus.png

admin2020-03-24 07:16:532020-03-24 07:21:30ACTIVITY REPORT 2019 – LDACSS https://www.trentinobalcani.eu/wp-content/uploads/2019/12/74613729_2580103135413282_6953666495922569216_o.jpg

720

1080

admin

https://www.trentinobalcani.eu/wp-content/uploads/2016/05/cropped-logo-atb-onlus.png

admin2019-12-09 15:26:022019-12-09 15:26:02INTERVISTA A SASA MARINKOV, DELEGATO DELLA ADL DELLA SERBIA CENTRO MERIDIONALE

https://www.trentinobalcani.eu/wp-content/uploads/2019/12/74613729_2580103135413282_6953666495922569216_o.jpg

720

1080

admin

https://www.trentinobalcani.eu/wp-content/uploads/2016/05/cropped-logo-atb-onlus.png

admin2019-12-09 15:26:022019-12-09 15:26:02INTERVISTA A SASA MARINKOV, DELEGATO DELLA ADL DELLA SERBIA CENTRO MERIDIONALE https://www.trentinobalcani.eu/wp-content/uploads/2019/11/albania_home.jpg

661

992

admin

https://www.trentinobalcani.eu/wp-content/uploads/2016/05/cropped-logo-atb-onlus.png

admin2019-11-27 14:57:272019-11-27 14:59:37TERREMOTO ALBANIA: LA CARITAS SI ATTIVA

https://www.trentinobalcani.eu/wp-content/uploads/2019/11/albania_home.jpg

661

992

admin

https://www.trentinobalcani.eu/wp-content/uploads/2016/05/cropped-logo-atb-onlus.png

admin2019-11-27 14:57:272019-11-27 14:59:37TERREMOTO ALBANIA: LA CARITAS SI ATTIVASocial media

In evidenza